結婚式したくない、やりたくない男性、女性、挙げたくない理由は?どう説得する?

2025.06.05 #結婚式

結婚式の準備で重要なポイントになってくるのが、招待するゲスト人数です。何人呼ぶかで会場の規模、何人分の料理やギフトが必要なのかなど費用面への影響が出てきます。みんな何人くらい呼んでいるの?新郎新婦で人数を合わせる必要はある?など、さまざまな疑問にお答えします。

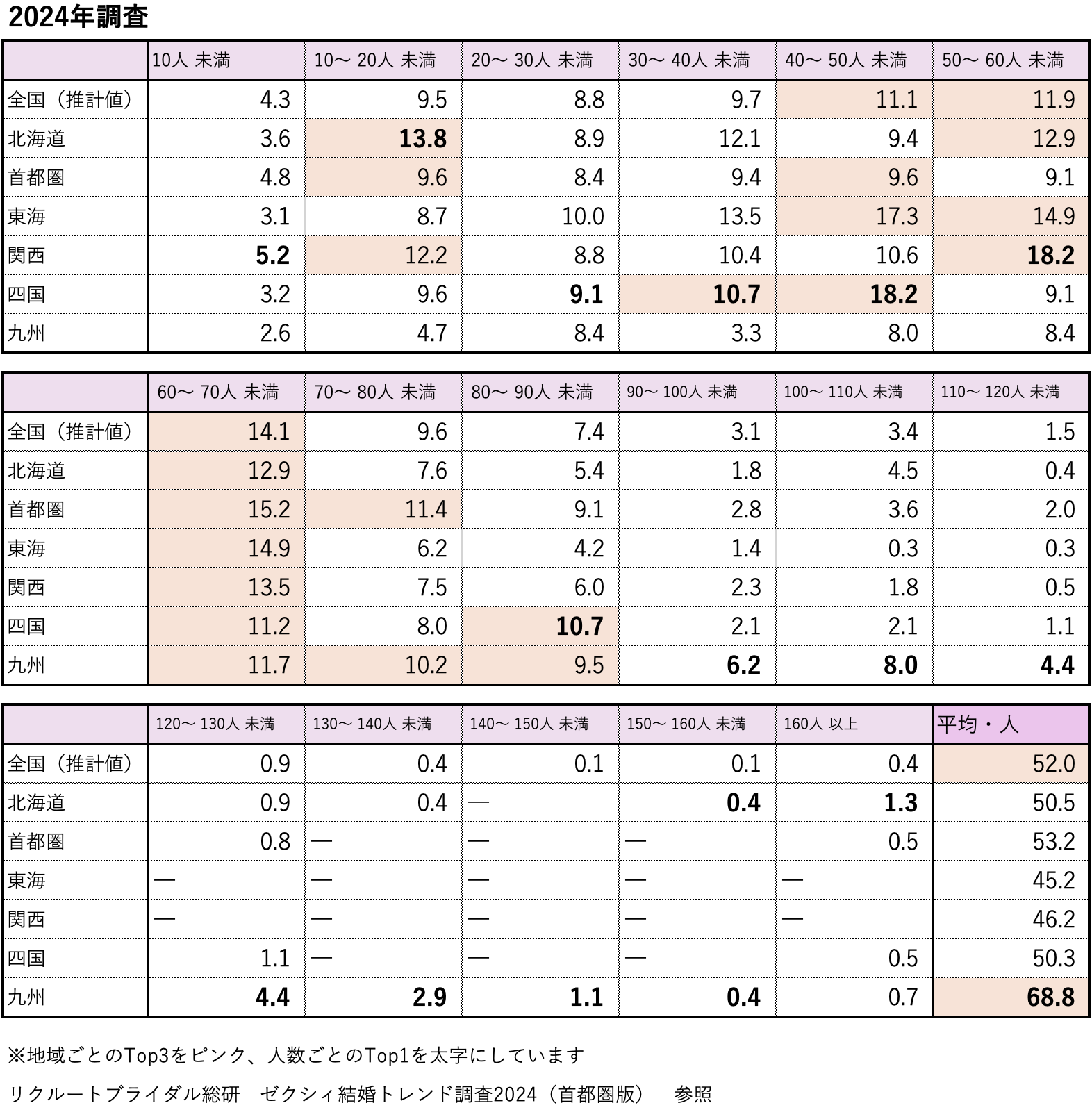

まず、招待人数の全国平均と地域差についてご紹介します。おふたりが結婚式を予定しているエリアの平均人数を知っておくとよいでしょう。

リクルートブライダル総研が実施した「ゼクシィ結婚トレンド調査2024(首都圏版)」(※1)によると、結婚式(披露宴・ウエディングパーティ)の招待人数の全国平均は52.0人です。割合としてもっとも多いのは60〜70人未満(14.1%)、次いで50〜60人未満(11.9%)、40〜50人未満(11.1%)、30〜40人未満(9.7%)、10〜20人未満(9.5人)という結果です。

地域別に詳しくみると、北海道では少人数か大規模に分かれ、九州では比較的大規模な結婚式が多いようです。

結婚式や披露宴の人数は実施する会場やスタイルによっても、適した招待人数が異なってきます。

披露宴の会場別の平均人数は高い順に、レストラン59.1人、ハウスウエディング(ゲストハウス)58.2人、一般の結婚式場52.8人、ホテル52.7人、ホテル・式場・会館内のレストラン45.2人(※1)。また、結婚式なのか、披露宴、二次会なのかでも参列人数や招待人数に差が出やすくなります。

結婚式(挙式)の場合は、一般的に参列者が親族中心となる神前式は招待人数が少なく、大規模なチャペルやガーデン挙式では招待人数が多くなる傾向があります。

二次会の全国平均人数は33.3人で、地域別の平均人数トップ5は首都圏(38.1人)、静岡(37.0人)、東海(35.7人)、関西(34.2人)、新潟(31.8人)となっていて結婚式とは異なる地域差がみられます(※2)。

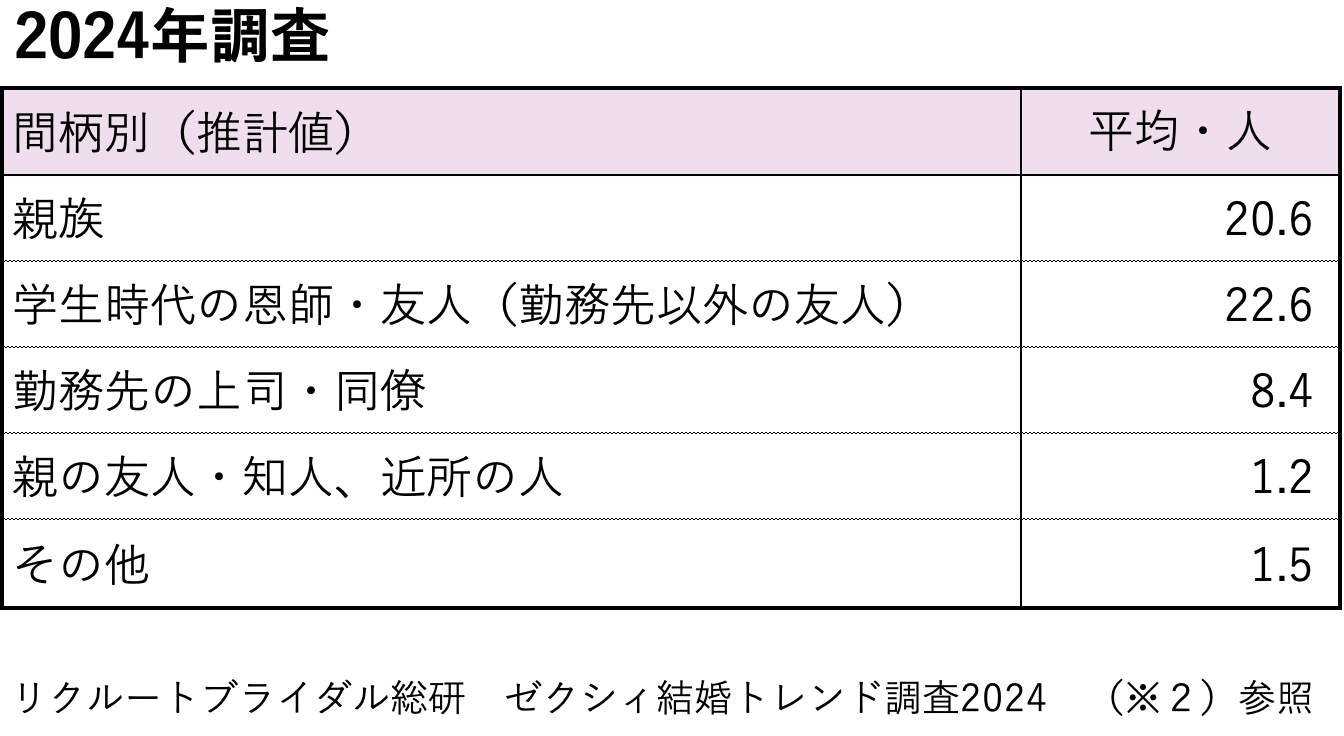

結婚式(披露宴・ウエディングパーティ)の招待人数の全国平均をゲスト層別(間柄別)でみた場合、親族20.6人、学生時代の恩師・友人(勤務先以外の友人)22.6人、勤務先の上司・同僚8.4人、親の友人・知人・近所の人1.2、その他1.5人となっています(※2)。また結婚式で実施した演出として「招待客みんなが参加できる演出を行う(キャンドルリレー、招待客同士のファーストバイトなど)」が3年連続で増加し、コロナ禍前を上回って過去7年で最高に(※2)。ゲストと一緒に盛り上がりたい演出を軸に、ゲスト層や人数を決める方法もあり!と言えそうです。

少人数結婚式の明確な人数の基準はありません。

一般的に、新郎新婦ふたりきりの場合、両家の親を想定した6人程度、両家の親族や親しい友人を招待する場合は20人〜30人程度の結婚式を少人数と呼ぶことが多いようです。

上記の表でも見られるように、都市部での挙式は少人数結婚式も人気です。

『小さな結婚式』のチャペル挙式なら2人から利用OK。全国にチャペルがあり、30名以上参列できる広さの会場も多くあります。また、神社やホテル内神殿などでの和装結婚式も可能。挙式後の会食プランも充実しています。お気軽にご相談を!

ところで、招待人数はどういう基準で決めていけばいいのでしょう。いつまでに決めればいいでしょうか。

ここでは、結婚式の招待人数を決める方法として、3つのポイントをご紹介します。

まずは、結婚式に呼びたい全員を新郎新婦それぞれが書き出してみましょう。

この時に「親族」「友人」「仕事関係者」とカテゴリ別にわけてピックアップし、「招待するべき人(主賓、結婚式に招待してもらった人など)」「招待したい人(直接会って結婚の喜びを分かち合いたい人)」「できれば招待したい人」と優先順位を決めて振り分けていきます。エクセルなどの表計算ソフトやスマホ向けのアプリを活用すると後で管理しやすいでしょう。

また、「親族」については両家の親に相談するのが無難です。自分たちが「この親戚とは交流がないから優先順位は低くていい」と思っていても、親には親の付き合いがあり、結婚式に呼びたいと思っている可能性もあります。親としっかり話し合い、招待する親族を決めるようにしましょう。

「友人」に関しては優先順位を決める際の「基準」をふたりで話し合い、揃えるようにしましょう。

「仕事関係者」は招待する・招待しないの線引きが難しい場合も多いため、職場に既婚者の先輩や同僚がいる場合は相談して、角が立たない範囲を見定めるようにするのも方法の一つです。

ゲストと距離が近いアットホームな結婚式がしたい、盛大で華やかな結婚式にしたいなど「こんな結婚式がしたい」というイメージが具体的に思い描けている場合は、叶えたい結婚式のスタイルに合わせて招待するゲストの顔ぶれや人数を決めていく方法もあります。

例えば、アットホームな結婚式でゲスト一人一人に感謝を伝えたい場合は、招待人数は50人程度までに絞った方がいいかもしれません。また、カジュアルな雰囲気の結婚式が理想の場合は、親族と友人を中心に招待して仕事関係者はごく一部に絞り込むという選択肢もあるでしょう。おふたりで話し合いながら具体的な結婚式のメージを共有し合うことができれば、会場選びにも役立ちますよ。

【結婚式スタイルとゲスト人数の目安】

結婚式の招待人数を考える際、予算や会場の規模とのバランスを考えることも重要です。なぜなら、招待人数が増えるほど、料理や飲み物、引出物、装飾などの費用が人数分かかるためです。また、招待人数が多い場合は広い会場を確保する必要もあることから、会場費に影響する可能性もあります。

一方、少人数の結婚式であれば大人数よりも総額が抑えられるため、料理や演出にこだわることができるメリットもあります。

優先ポイントを明確にして人数調整をするとよいでしょう。

また、結婚式をあげたい会場が決まっている場合は、その会場の収容人数に合わせて招待人数を決める方法も。最大収容人数ぎりぎりまで招待するよりも余裕をもった人数を招待することで、ゆとりのある空間にすることが可能です。

招待人数を決めるタイミングは大きく分けて「会場見学前」「会場見学中」「会場決定後」があります。

最も理想的なのは「会場見学前」です。理由としては、下見やフェアで、結婚式の仮見積りの相談をする際に招待人数が決まっていないと現実的な見積り金額にならないためです。

「会場見学中」に招待人数を決める主な例としては、見学中に理想の会場と出会い、その会場の規模や挙式スタイル、仮見積りの予算に合わせて招待人数をざっくり把握するパターンです。とはいえ、会場見学前または会場見学中に招待人数を決めていても会場決定後にゲストへ招待状を送付し、返信があった段階で最終人数が決まります。招待人数が多いほど、長いスパンで人数調整が必要になることを覚えておきましょう。

ある程度の招待人数が決まってきた段階で悩みやすいのが、両家の招待人数のバランスです。新郎新婦それぞれの招待客をリストアップしてみたら、人数に差が出てしまった!ということも起こり得るでしょう。どの程度の差なら気にしなくていいのか、そもそも両家で招待人数を揃える必要があるのか、紐解いてみましょう。

招待客の、両家の内訳は以下のようになっています(※1)。

つまり、両家の人数を揃えているのは全体の4割程度で、5割以上は両家どちらかの割合が多くなっています。さらに割合の推移をみると「新郎側の方が多い」は年々減少している傾向があります。ひと昔前までは「新郎側を立てる」という意味合いで新郎側の招待人数を多めにと考えられていましたが、現在はそこまで気にする必要はなくなってきました。とはいえ、親や親族が気にする場合もありますので、両家の人数バランスを調整する時は、お互いの親の考えも聞いておきましょう。

前出のデータの通り、「新婦側の方が多い」ケースは全体の2割以上存在しています。また、人数差がある場合も両家が気にしなければ特に問題はありません。調整したい場合は、ゲスト選びの線引きについて両家で差がないかどうか確認してみましょう。例えば、「親族はいとこまで呼ぶ」「仕事関係者は同じ部署の人だけ呼ぶ」などの基準を決めて見直してみるなどです。また、また、友人や仕事関係者に共通のゲストがいる場合は少ない方の人数にカウントするなどして、表面上はあまり差がないようにする方法もあります。

結論から言うと、両家の招待人数は無理に揃える必要はありません。お互いが育ってきた環境、仕事柄お付き合いのある人、お世話になってきた人たちが違う新郎新婦が出会い、結婚するわけですから、招待人数が違うのは、ある意味当たり前のことと言えます。むしろ、人数合わせのために誰かを招待することは、失礼にあたるので注意したいものです。

招待人数は、結婚式の総額を左右する重要な要素の一つです。挙式、披露宴・ウェディングパーティー総額の平均費用は343.9万円、招待客一人当たりにかかる挙式、披露宴・ウェディングパーティー費用の平均は8.6万円となっています(※2)。つまり、単純計算で招待客が10人増えると、86万円ほど総額が上がることになります。ゲスト人数で変わる主なアイテムは、料理・ドリンク、引出物・引菓子、卓上装花、招待状・席次表などのペーパーアイテムです。予算から招待人数をリストアップする際は、これらの金額を目安に調整していきましょう。

招待客一人あたりにかかる挙式、披露宴・ウェディングパーティー費用の平均8.6万円を基準にした場合、8.6万円×30人=258万円かかる計算になります。なお、親族中心の少人数結婚式では、料理や引出物の質にこだわることが招待客の満足度アップのポイントです。予算を抑えたい場合は、新郎新婦の衣裳点数を少なくしてお色直しをナシにしたり、お金のかからないゲストとの対話型の演出を取り入れるようにすると、予算と時間の両方を節約できておすすめです。

招待人数50人の場合は430万円、60人の場合は516万円かかる計算に。長テーブルなどテーブル1卓あたりの着席数を増やして装花の数を調整したり、ゲスト人数に関係ない固定費(衣裳、ブーケ、映像演出、ビデオ撮影など)を見直すことで結婚式総額の平均相場に近づけられるかもしれません。

単純計算すると80人以上の大規模結婚式は688万円かかる計算です。

地域別にみると全国でも招待客数が多い九州では80人以上の大人数結婚式を行なった人が全体の37.6%、総額500万円以上かけている人が全体の21.3%も存在することから、大人数であるほど総額が高くなるのは明らかです。逆に、九州はご祝儀総額の平均も全国トップクラスで255.8万円(全国推計値は205.6万円)(※2)。大人数であるほどご祝儀総額も増えることが見込まれます。

結婚式全体にかかる費用については以下の記事も参照してください。

「結婚式にいくらかかる? 結婚式費用の相場や費用分担にまつわる疑問を解決!」

招待客人数を抑えた小規模な結婚式は、費用が抑えられるだけでなく、ゲスト一人一人と過ごす時間を大切にした演出をやすいこともメリットといえます。お互いの家族と親しい親族だけを呼ぶなど、シンプルな基準で決められるのでゲスト人数や顔ぶれなどに悩まずに済むかも知れませんね。

挙式からの会食だけでなく、レストランでの会食をメインにしたアットホームでリラックスした雰囲気を演出するなど、結婚式のスタイルはカップルの数だけあります。 「レストランで「小さな結婚式」

「レストランで「小さな結婚式」

ここからは、結婚式のゲスト人数にまつわる疑問と対策をまとめてみました。招待客をリストアップする際に迷いが生じたら、参考にしていただけたら幸いです。

結婚式の費用を収支面で深掘りしてみましょう。前出の通り、結婚式総額の平均は343.9万円でこれが出ていくお金です。一方、ゲスト一人あたりのご祝儀額の平均は友人3.0万円、上司4.4万円、親族7.7万円、恩師4.1万円となっていて、これが入ってくるお金の目安となります(※2)。

例えば、招待人数を70人とした場合、内訳を親族30人、友人36人、恩師2人、上司2人というバランスにすると黒字になる計算です。ですが、黒字ありきの予算で打算的になり過ぎるのは推奨できません。招待人数と内訳のバランスを考える際の参考程度にとどめておきましょう。

結婚式の費用はゲスト人数に関係がない固定費(挙式、衣裳、ブーケ、映像演出、写真・ビデオ、司会、音響・照明など)、ゲスト人数で左右される変動費(料理・飲み物・デザート、引出物・引菓子・お見送りギフト、装花、招待状・席次表など)があります。このうち、変動費は人数が増えれば金額も上がりますが、固定費は変わりません。つまり、ゲスト人数が多いほど固定費にお金をかけられることになるため、招待客が多い方がお得と言えるかもしれませんね。また、ゲストへのおもてなしを手厚くして満足度を上げたい場合は変動費に含まれる料理や引出物を充実させることが必須となり、招待客が多い方がお得とは言い切れなくなります。

結婚式はいままでお世話になった人、これからも親しくお付き合いしていきたい人を招待し、自ら結婚を報告する場です。人数が多いから良い結婚式というわけではありません。少人数だからこそ、実現可能な良い結婚式もあります。結婚式に呼ぶ友人の数には決まりはありません。結婚式という場を通じて、本当に大切な人たちに感謝を伝え、思い出深い時間を作ることを大切に考えてください。 呼ぶ人が少なくて不安、という方は以下の記事も参考にしてください。

「結婚式に呼ぶ友達がいない、少ないからできる結婚式もある」

見積り段階では60人を想定して会場を押さえたのに、招待状の返信を待ってみると50人しか集まらなかった…。そんな不測の事態を避けるためにも、招待状を発送する前に各ゲストへ結婚報告の挨拶を兼ねて挙式予定日を伝えて出席を打診しておくことが大切です。

とはいえ、出席と回答してくれたゲストでも、やむを得ない事情で参加できなくなってしまうことがありますから、人数決定の最終期限がいつなのか、会場やプランナーに確認しておきましょう。また、最終期限を過ぎて人数の変更が必要になった時にキャンセル料が発生するなど、どのような対応になるかについても、最終打ち合わせの時に確認しておくと安心です。

なお、円卓(丸いテーブル)の場合、直径120〜150cm程度の円卓なら6〜8人が着席可能で、晩餐会スタイルの長テーブルタイプよりも人数の増減があった場合に調整しやすい利点も。人数の変動があり得る場合は、早い段階で会場と相談して柔軟なテーブルレイアウトが可能な配席をしておくようにしましょう。

参列してくださるとお声がけをいただいていたのに、挙式スタイルや会場都合など、こちらの事情でお断りしなければならない時は、正直に事情を打ち明けて、二次会や新居への招待という形でフォローする方法もあります。人数都合で、同じグループ内で呼ぶ人・断る人が分かれる場合は要注意。「なんで私だけ!?」と、わだかまりが残ってしまう事態を避けるためには「グループ全員を呼ぶ」または「全員を呼ばない」のどちらかに振り切る方が得策です。

なお、出席人数が想定よりも増えてしまった場合を想定して、招待したい人数よりも少し多めに収容できる会場を選ぶこともポイントです。また、テーブルレイアウトや配席の工夫で人数増に対応できる場合もあるので、断わる理由を探すことよりも、どうすれば気持ちよく出席してもらえるかを基準に考えるようにしてはどうでしょうか。

親族の数が両家で違うなどの様ざまな理由で、招待人数に差が出てしまうのは仕方のないこと。人数差が明らかになった段階で、双方の親に相談して了承が得ておきましょう。席次表には肩書を入れず、どちらのゲストかわからないようにしたり、双方の年齢の近いゲストを同じテーブルに配置したり、両家の人数差を目立たなくすることもできます。また、両家の費用負担の割合を招待するゲスト人数の割合に応じてバランスを取る対応をしているというカップルもいます。

ゲスト人数の多い・少ないは、結婚式の良し悪しを決めるものではありません。

招待人数のバランスを考えることも大切ですが、大切なのは結婚式で、おふたりがお祝いしてほしい人、感謝を伝えておきたい人という「マインド基準」のゲスト選びです。義理や予算などに縛られる必要はなく、結婚式当日のことを想像して「この人にその場にいてほしい」と心から思える人かどうかで決めた方が、後悔のない結婚式になることでしょう。迷ったら「ふたりの気持ち」に素直になって! ふたりマインドの結婚式をかなえてください。

小さな結婚式に一度ご相談ください。

文中データ参照 リクルートブライダル総研